中脘(Zhōngwǎn,CV12)胃之募穴;八会穴之腑会

中脘,经穴名。出自《针灸甲乙经》。别名胃管、太仓、胃募、上纪。属任脉。位于上腹部,脐中上4寸,前正中线上。在腹白线上,有腹壁上动、静脉,布有第7、8肋间神经前皮支的内侧支,深部为胃幽门部。主治胃痛、腹胀、纳呆、呕吐、吞酸、呃逆、小儿疳积、黄疸、癫狂、脏躁。直刺1-1.5寸。

腧穴释义

脘,胃府也。穴在脐上四寸,当胃之中部,故名中脘。

腧穴功用

消食导滞,镇惊安神,降逆利水。

腧穴定位

简便定位:位于在上腹部,脐中上4寸,前正中线上。

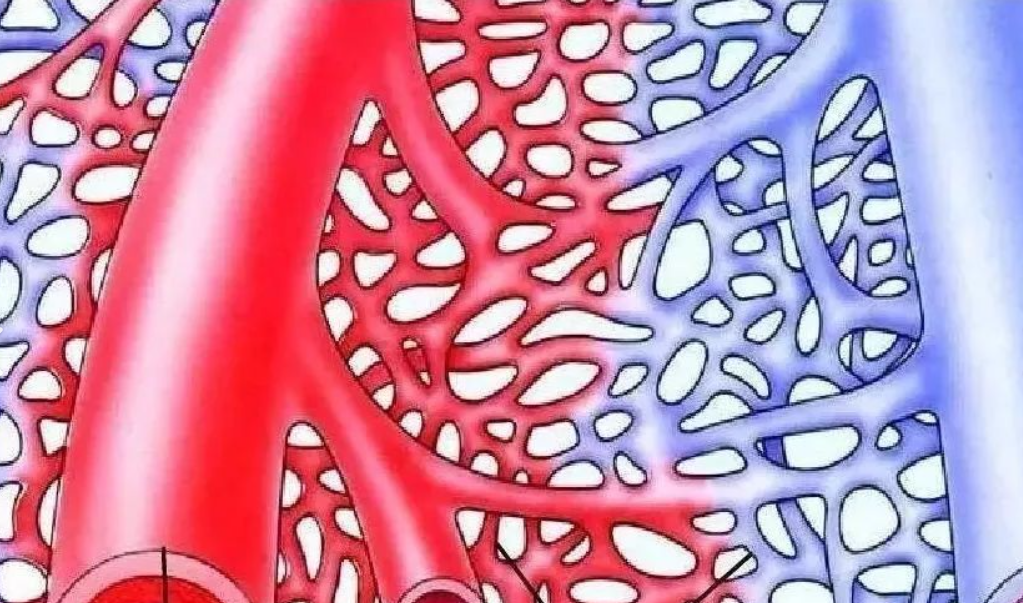

解剖定位:在腹白线上,有腹壁上动、静脉。布有第7、8肋间神经前皮支的内侧支。深部为胃幽门部。

主治病证

1、胃痛、腹胀、纳呆、呕吐、吞酸、呃逆、小儿疳积等脾胃病。

2、黄疸。

3、癫狂、脏躁。

腧穴操作

仰卧,于(胸)歧骨于脐中连线的中点处取穴。直刺1-1.5寸。艾炷灸5-7壮,或艾条灸10-15分钟。

临床运用

现代常用于治疗急慢性胃肠炎、胃溃疡、胃痉挛、胃扩张、胃下垂、急性肠梗阻、便秘、消化不良、神经衰弱、高血压、精神病等。

现代研究

现代研究,对胃肠功能有调整作用,与原来的功能状态和针剌手法有关。对膀胱张力也有调整作用,当膀胱处于紧张状态,可使张力下降,处于松弛状态使之张力上升。对血液也有影响,可使白细胞明显上升,中性白细胞比例也相应上升。对脾功能亢进而白细胞减少者,也有同样效果。艾灸中脘穴可提髙机体免疫防卫功能。

常用配伍

1、配内关穴、足三里穴、公孙穴、内庭穴治胃脘痛。

2、配膻中穴、期门穴治呃逆。

3、配气海穴、足三里穴、内庭穴、三阴交穴、公孙穴治腹胀。

4、配内关穴、三里穴治腹痛。

5、配天枢穴、中极穴治泄泻。

6、配气海穴、三里穴治便血。

7、配脾俞穴、胃俞穴、大肠俞穴、膀胱俞穴、水分穴等治身肿。

8、配百劳穴、腕骨穴、三里穴、涌泉穴、膏肓穴等治黄疸。

腧穴附注

本穴为任脉、手太阳与少阳、足阳明之会。

古籍摘要

1、《针灸甲乙经》:“胃胀者,腹满胃脘痛,鼻闻焦臭,妨于食,大便难”,“心痛有塞,难以俯仰,心病冲胃,死不如人”,“腹胀不通,寒中伤饱,食欲不化”。

2、《难经集注》:虞注“在心前鸠尾下四寸。”

3、《中国针灸学》:“在腹上部之中央。”