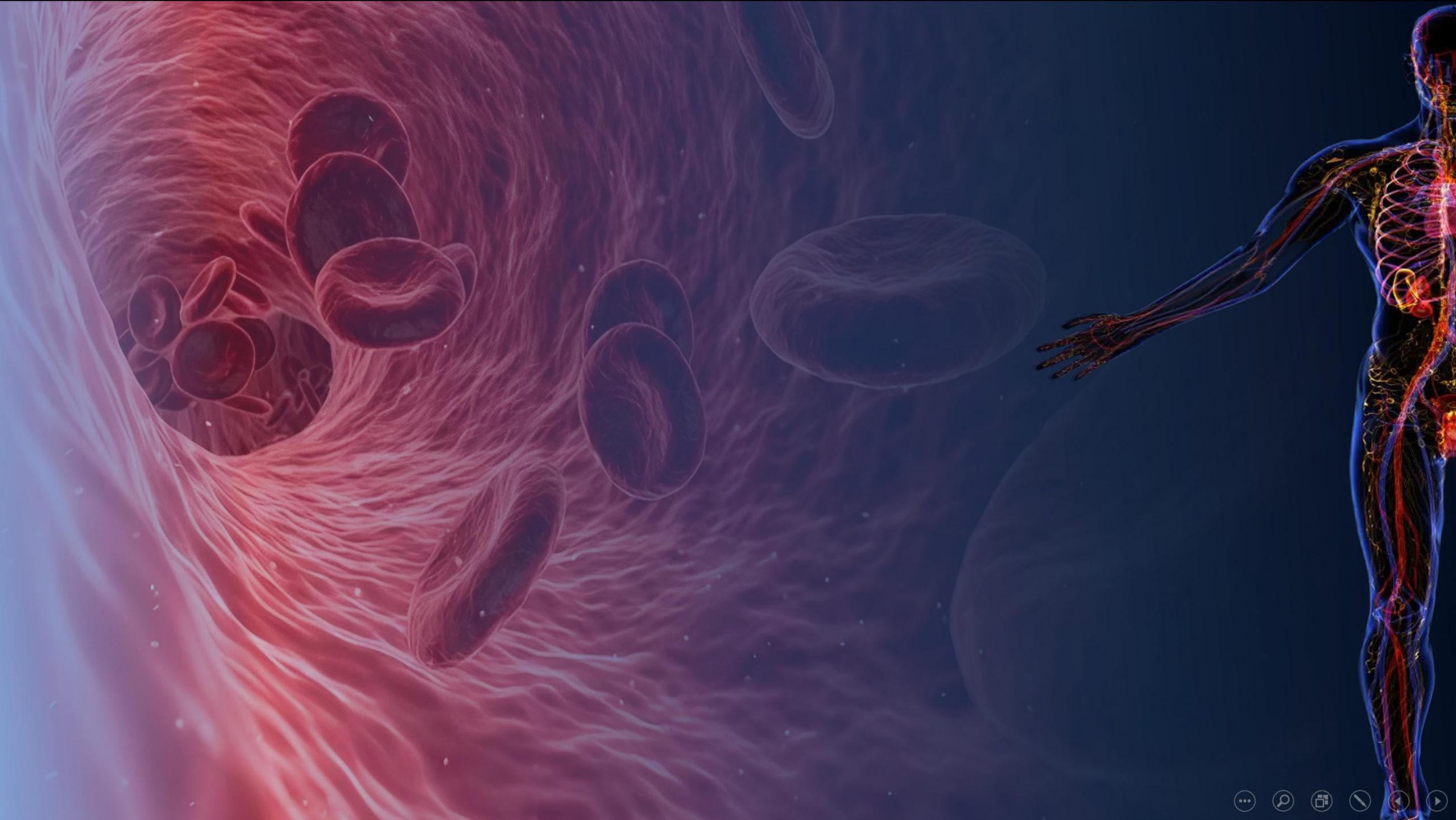

微循环是人体最微小的血管网络,遍布全身各个角落。其中,视网膜微循环作为观察全身微循环状况的重要窗口,在老年人慢病管理中扮演着关键角色。随着年龄增长,微循环障碍往往会加剧,导致多种慢性疾病的发生和发展。

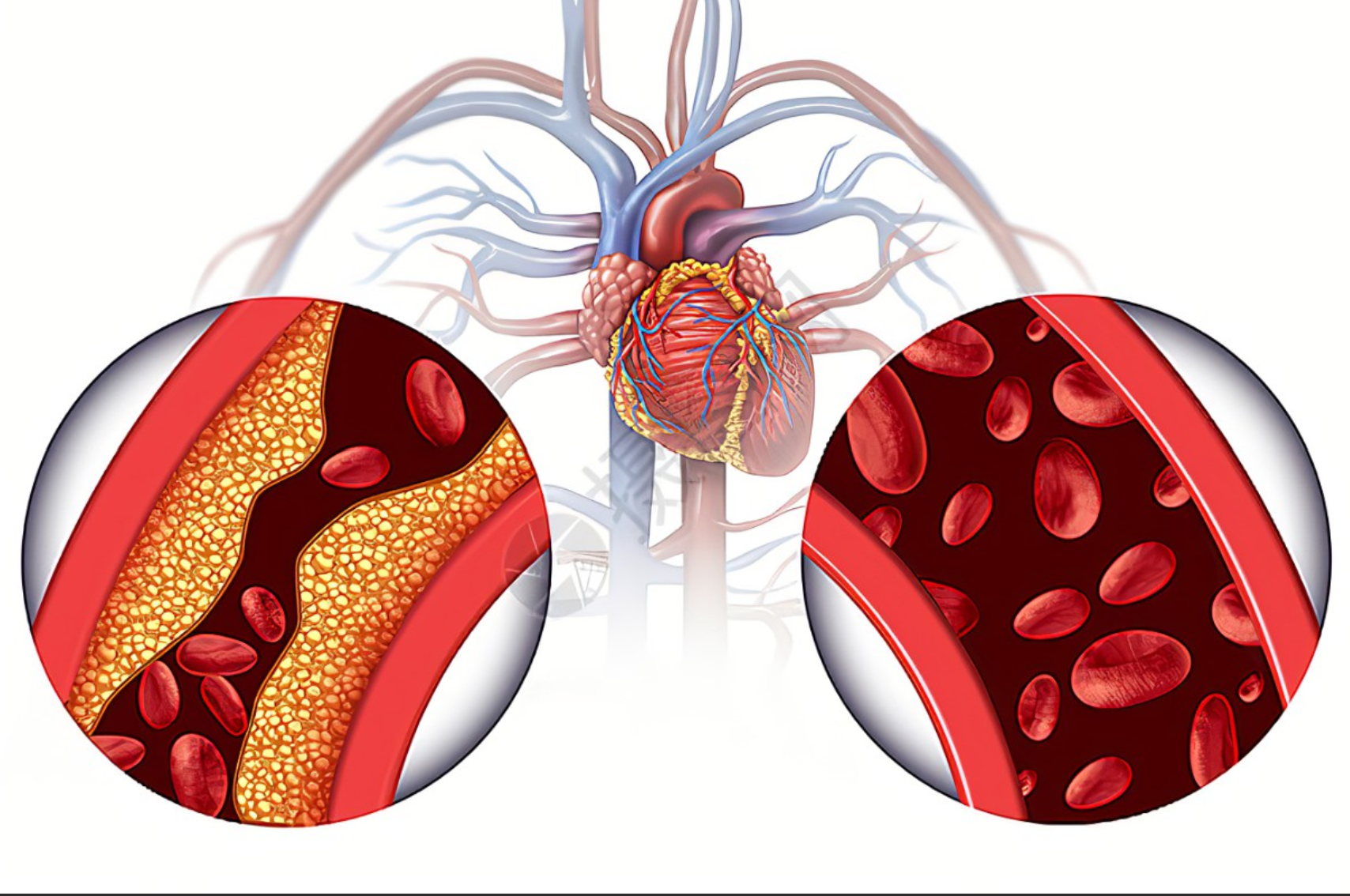

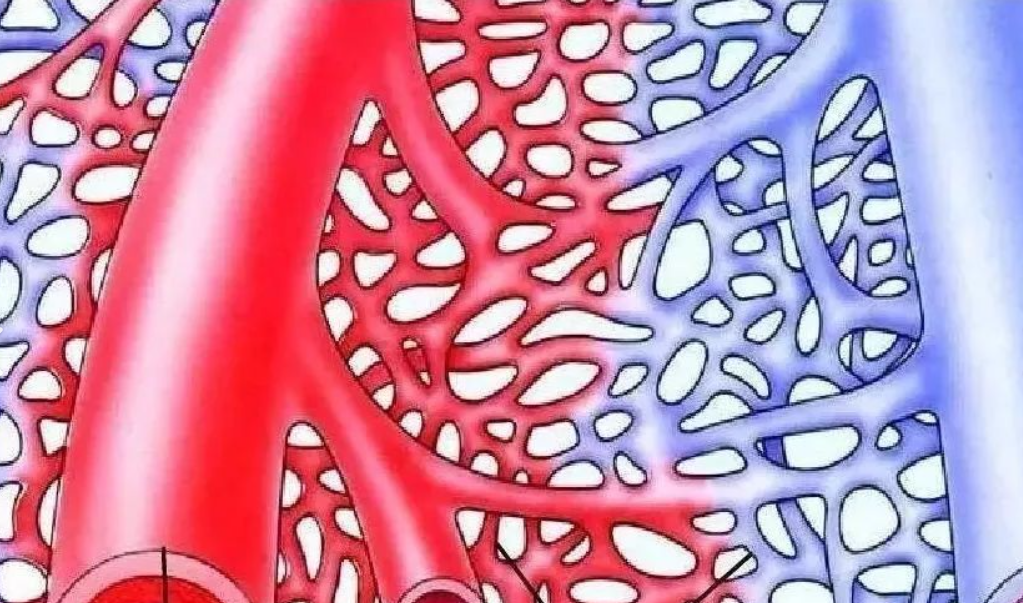

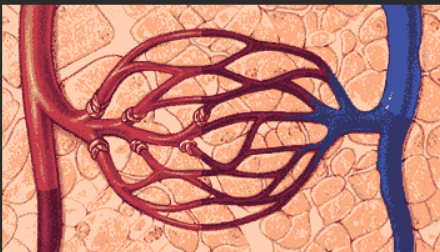

让我们先了解微循环的基本概念。毛细血管网络包括真毛细血管、微动脉和微静脉,是人体的”第二心脏”。通过微循环,氧气和营养物质得以输送到各个细胞,同时带走代谢废物。中医理论认为,”气滞血瘀”是许多慢性疾病的根源,而改善微循环正是”活血化瘀”的关键。

对于老年人而言,视网膜微循环的变化往往先于其他系统出现异常。通过眼底镜检查,医生可以直观地观察到微血管的形态学改变,如血管变细、迂曲、出血等。这些变化不仅反映了眼部健康状况,更是全身微循环功能障碍的早期预警信号。

中医在改善微循环方面有着独特的优势。近年来,中医药改善微循环的研究日益深入。通过调节气血运行,活血化瘀类药物如丹参、川芎、红花等能有效改善微循环障碍。同时,中药还能调节炎症与微循环的关系,减轻因慢性炎症导致的微循环损伤。

临床上常用的微循环检测方法包括甲襞微循环观察、足底热成像微循环检测等。这些检测手段与中医诊断理论相结合,能更全面地评估患者微循环状况。例如,通过观察甲襞微循环,可以发现毛细血管形态、血流速度等异常;足底热成像则能直观显示微循环功能状态。

对于老年人来说,改善微循环不仅需要药物治疗,更要加强日常养生。适量的有氧运动、合理饮食、保持良好作息等都有助于促进微循环。同时,中医养生强调”治未病”的理念,主张在出现明显症状之前就开始调理,这对于预防和控制慢性病具有重要意义。

血氧指标作为微循环功能的重要参数,在老年人健康监测中具有重要价值。通过定期检测血氧饱和度,可以及时发现微循环障碍的早期迹象,从而采取相应的防治措施。

总之,通过中医药改善微循环,特别是关注视网膜微循环的变化,可以为老年人慢病管理提供新的思路。将现代医学检测手段与中医理论相结合,有望为老年人健康保驾护航,实现”未病先防,既病防变”的养生目标。