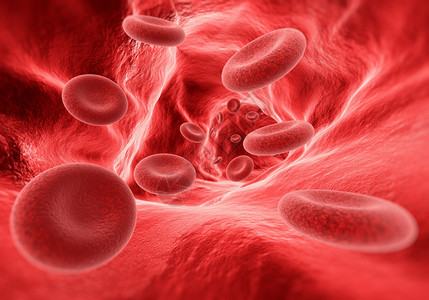

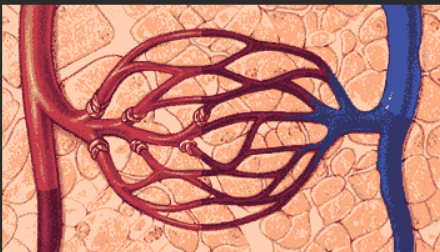

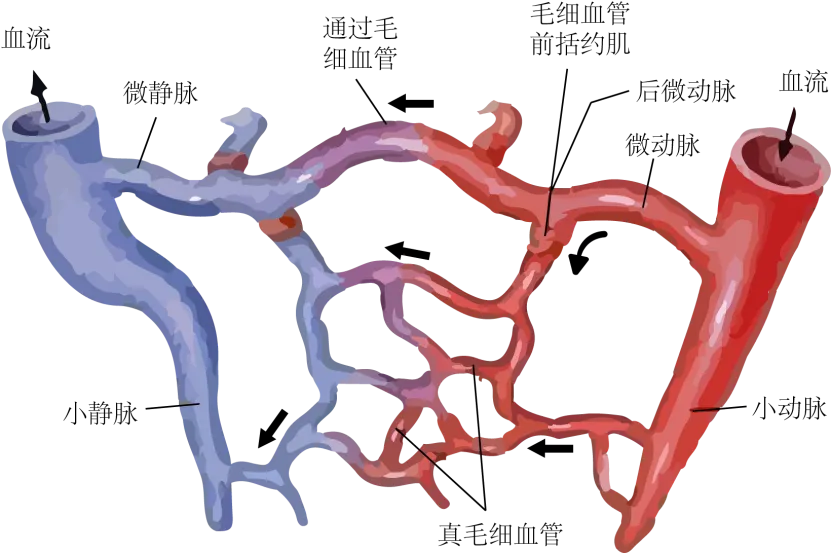

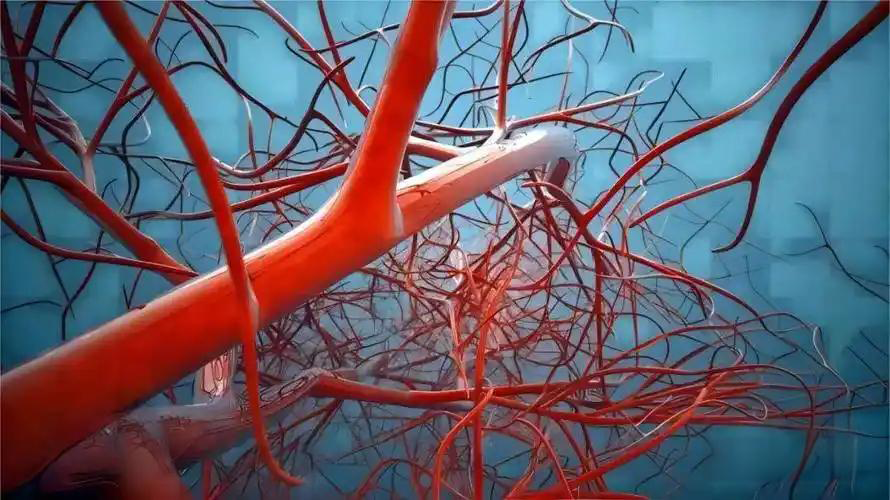

微循环,这个听起来有些陌生的词汇,其实与我们的健康息息相关。它是血液与组织、细胞进行物质交换的场所,直接关系到营养物质的输送和代谢废物的清除。在中医的诊断体系中,微循环的变化被视为“内病外显”的重要依据,尤其在老年人和慢性病患者中,微循环的异常往往预示着潜在的健康问题。

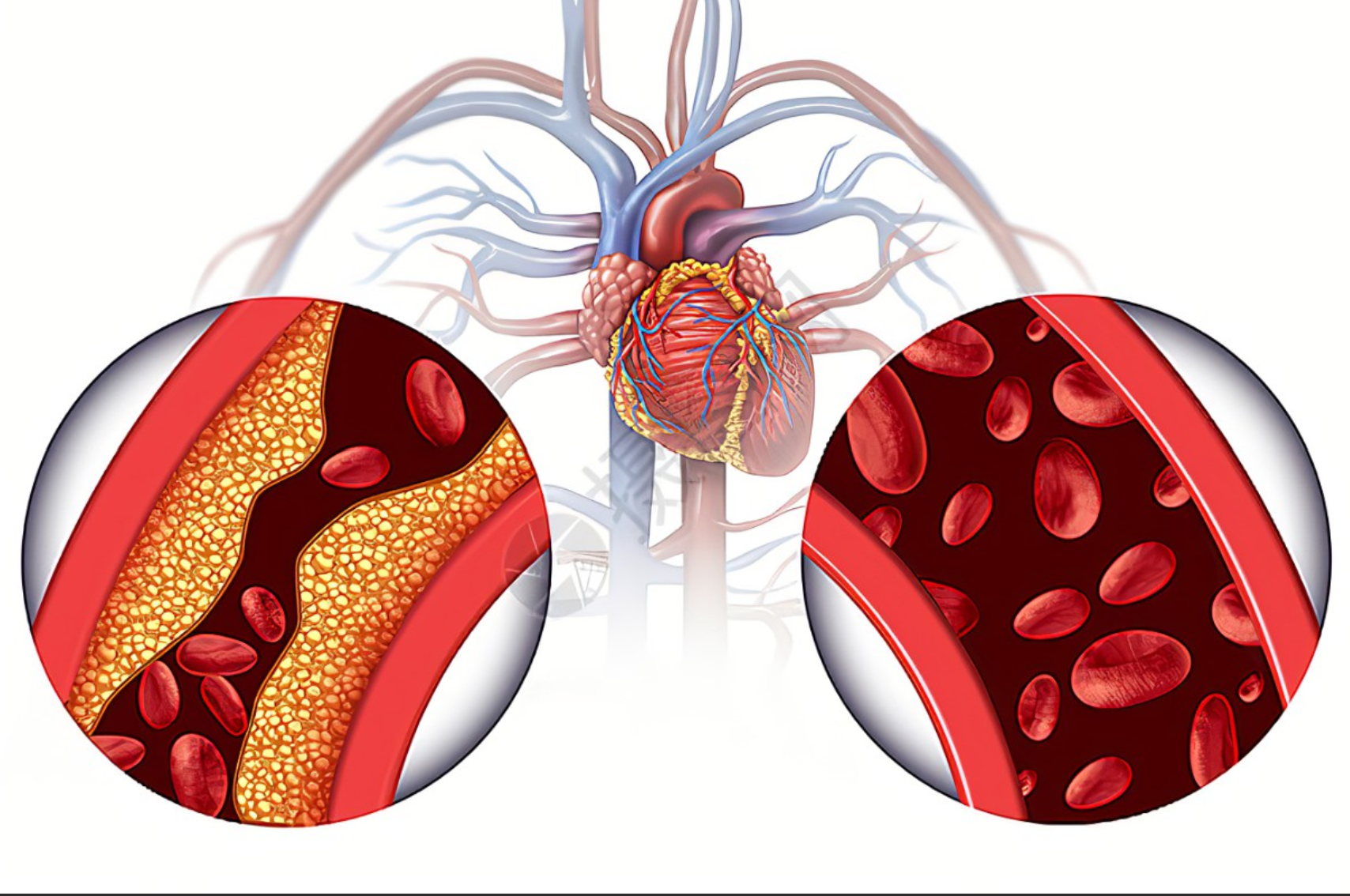

首先,我们来聊聊**甲襞微循环**。甲襞是指指甲与皮肤交界处的皮肤组织,这里的微循环可以直接反映人体的微血管状态。中医认为,甲襞微循环的异常,如血管形态改变、血流速度减慢等,可能与气血不足或瘀滞有关,常见于老年人或慢性病患者。例如,甲襞微循环中的“痉挛”现象,常提示气血运行不畅,可能是冠心病、高血压等疾病的早期信号。

其次,**视网膜微循环**也是中医诊断的重要窗口。视网膜是唯一可以直接观察到人体微循环的组织,其微血管的变化可以反映全身的微循环状态。中医认为,视网膜微循环的异常,如血管迂曲、出血等,往往与肝肾阴虚、血瘀等证候相关。老年糖尿病患者常见的视网膜病变,就是微循环障碍的典型表现。

再者,**足底热成像微循环**作为一种新兴的诊断手段,也逐渐被中医所重视。足底是人体经络的重要汇聚点,中医认为“人之有足,犹树之有根”,足底的微循环状态直接反映了脏腑功能。通过足底热成像技术,可以直观地观察到微循环的异常,如局部温度升高或降低,可能提示炎症或气血瘀滞。

对于老年人而言,随着年龄的增长,微循环功能逐渐退化,容易出现血瘀、气滞等问题,导致慢性病的发生和发展。因此,中医在治疗老年人慢性病时,常常注重“通络活血”,通过改善微循环来调理全身气血,达到治病养生的目的。

在日常生活中,老年人可以通过一些简单的方法来改善微循环,如适度运动、按摩经络、保持情绪平稳等。中医的“未病先防”理念,也提醒我们要关注微循环的变化,及时调整生活习惯,预防慢性病的发生。

总之,微循环不仅是中医诊断的重要依据,更是老年人养生的关键。通过观察甲襞、视网膜、足底等部位的微循环,我们可以更好地了解身体的健康状况,及时采取干预措施,真正做到“治未病”。