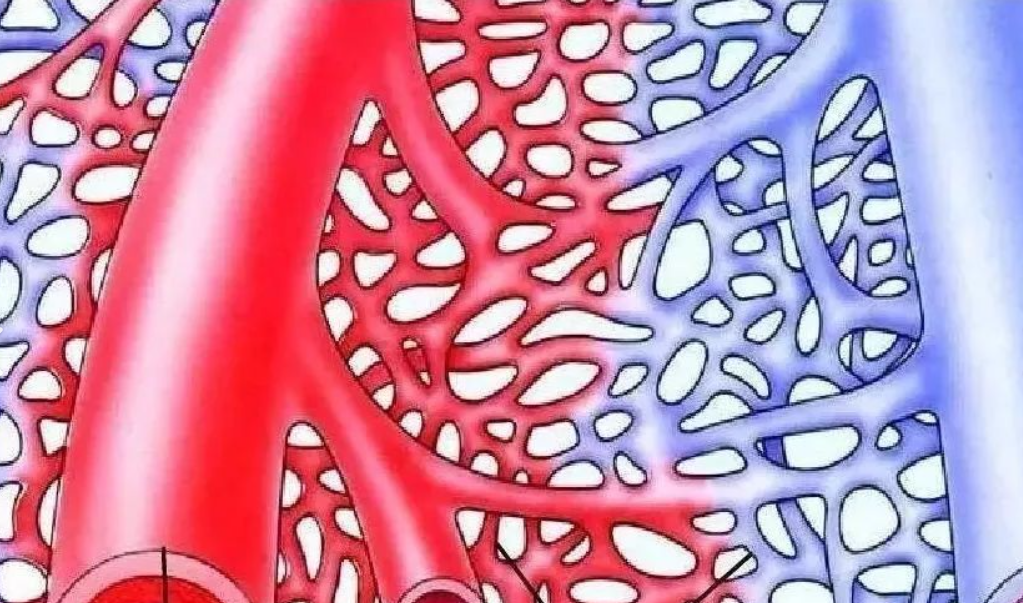

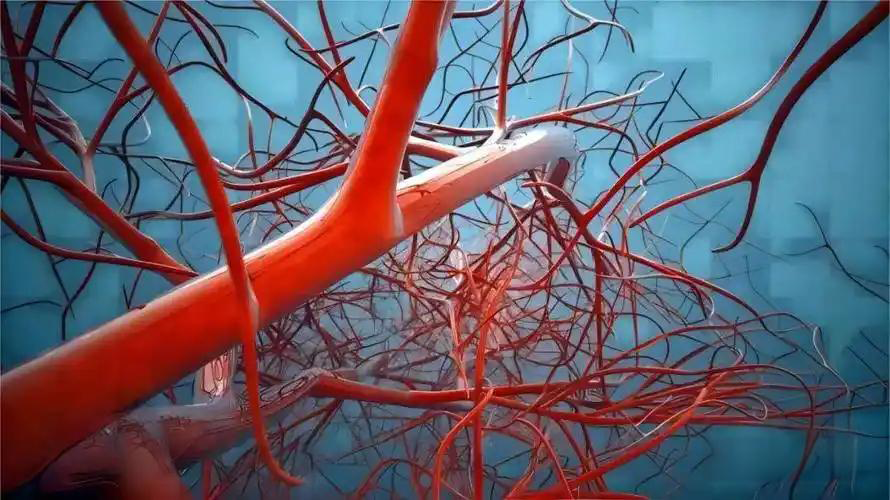

微循环,作为人体血液循环系统中最细微的部分,扮演着至关重要的角色。它不仅是血液与组织间物质交换的桥梁,更是健康状态的“晴雨表”。在中医理论中,微循环的状态与“气血运行”息息相关,尤其对于老年人和慢病患者,微循环的监测与调理更是养生保健的关键。

甲襞微循环的观测,是中医诊断中的一项重要手段。通过观察指甲边缘的微血管形态、血流速度等指标,可以初步判断人体的气血状况。例如,甲襞微血管的扭曲、扩张或血流缓慢,往往提示气血瘀滞,常见于心血管疾病、糖尿病等慢病患者。中医通过调节气血、活血化瘀,能够有效改善甲襞微循环,从而缓解相关症状。

视网膜微循环则是另一个重要的观察窗口。视网膜血管的形态和血流变化,往往与全身微循环状态密切相关。中医认为“肝开窍于目”,视网膜微循环的异常常常提示肝脏功能失调,尤其在高血压、糖尿病等慢病患者中表现明显。通过中药调理肝脏功能,可以改善视网膜微循环,延缓相关眼病的进展。

足底热成像微循环技术,是近年来中医养生领域的创新应用。通过红外热成像技术,可以直观地观察足底的温度分布和微循环状态。中医认为“足为人之根”,足底微循环的异常往往与全身气血运行不畅相关,尤其在老年人中较为常见。通过针灸、推拿、足浴等中医外治法,可以有效改善足底微循环,促进全身气血畅通。

对于老年人和慢病患者,微循环的调理是养生保健的重中之重。中医强调“治未病”,通过食疗、运动、情志调节等多方面的综合干预,能够有效改善微循环,预防疾病的发生与发展。例如,老年人常患有血瘀体质,表现为微循环障碍,通过服用活血化瘀的中药,如丹参、川芎等,可以显著改善微循环,延缓衰老。

总之,微循环的健康是全身健康的基础。通过甲襞、视网膜、足底等多部位的微循环监测,结合中医的辨证施治,能够为老年人和慢病患者提供更加精准的养生指导和慢病管理方案。让我们从关注微循环开始,守护健康,延年益寿。