腹通谷(Fùtōnggǔ,KI20)

腹通谷,经穴名。出自《针灸甲乙经》。属足少阴肾经。冲脉、足少阴之会。位于上腹部,当脐中上5寸,前正中线旁开0.5寸。在腹直肌内缘,布有腹壁上动、静脉,有第8肋间神经分布。主治腹痛、腹胀、胃痛、呕吐、心痛、心悸、胸痛。直刺0.5-0.8寸。

腧穴释义

1、腹通谷。腹,指本穴位于腹部。通,通道、通孔也。谷,两山间的凹陷处也。该穴名意指肾经冲脉气血在此散热冷降为经水后注入地之地部。本穴物质为阴都穴传来的水湿之气,至本穴后散热冷降而为地部经水,经水由本穴的地部孔隙注入地之地部,故名。

2、通骨穴。通,通孔、通道也。骨,肾主之水也。通骨名意指肾经冲脉之气血在此冷降为经水由本穴的地部孔隙回流肾脏的水液聚集之地。理同腹通谷名解。

腧穴功用

梳理气机,调和肠胃,宽胸安神。

腧穴定位

简便定位:上腹部,当脐中上5寸,前正中线旁开0.5寸。

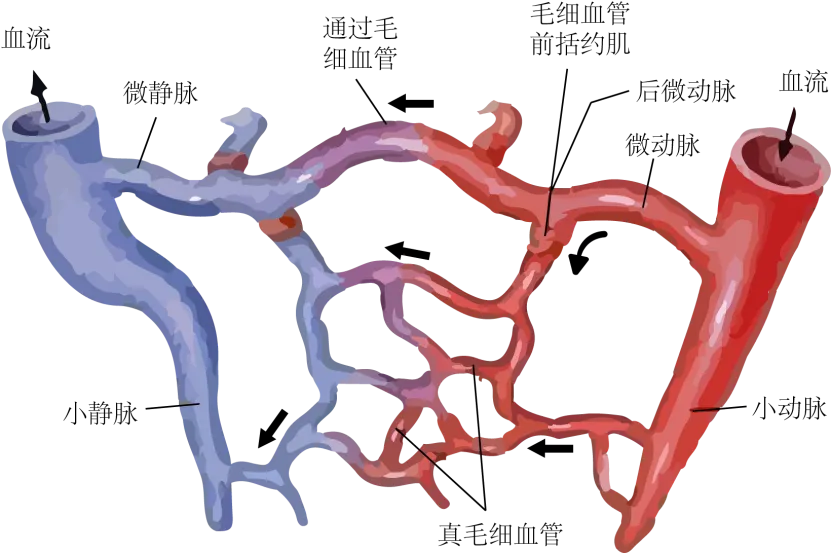

解剖定位:在腹直肌内缘,布有腹壁上动、静脉,有第8肋间神经分布。

主治病证

1、腹痛、腹胀、胃痛、呕吐等胃肠病证。

2、心痛、心悸、胸痛等心胸病证。

腧穴操作

仰卧,先取脐上5寸的上脘,再于其旁0.5寸处取穴。直刺0.5-0.8寸。艾炷灸3-7壮,或艾条灸5-15分钟。

临床运用

现代常用于治疗急慢性胃炎、消化不良、胃扩张、哮喘、肺气肿、癫痫、心悸、肋间神经痛、呕吐、腹泻、急性舌骨肌麻痹、笑肌麻痹、眼结膜充血等。

常用配伍

1、配足三里、天枢治胃痛。

2、配商丘穴、幽门穴治呕吐。

3、配肾俞穴、胃俞穴。中渚穴、攒竹穴、睛明穴、委中穴、昆仑穴、天柱穴等治目䀮䀮不明,恶风寒。

4、配神庭穴、攒竹穴、迎香穴、风门穴、合谷穴、至阴穴治鼻衄清涕出。

5、配曲泽穴、天井穴、灵道穴、神门穴、大陵穴、鱼际穴、二间穴等治心惊恐。

腧穴附注

本穴原名通谷,为与足太阳膀胱经通谷穴相别,《大全》则名为腹通谷。

古籍摘要

1、《针灸甲乙经》:“食饮善呕,不能言,通谷主之。”

2、《素问·气血论》王注,两旁:“相去同身寸之一寸。”

3、《针灸大成》:“幽门下一寸,去腹中行各五分。”