陶道(Táodào,GV13)

陶道,经穴名。出自《针灸甲乙经》。属督脉。位于脊柱区,第1胸椎棘突下凹陷中,后正中线上。在腰背筋膜、棘上韧带及棘间韧带中,有第1肋间动脉后支和棘间皮下静脉丛,布有第1胸神经后支的内侧支,深部为脊髓。主治热病、疟疾、恶寒发热、咳嗽、气喘、骨蒸潮热、癫狂、脊强。向上斜刺0.5-1寸。

腧穴释义

陶,指陶窑。道,指通道。穴在第一胸椎下,穴属督脉。督脉为阳脉之海。《灵枢·背腧》称“椎”为焦,含火燔之意,因喻阳气通气穴处,犹如陶窑火气所出之通道,故而得名。

腧穴功用

解表退热,镇痉安神。

腧穴定位

简便定位:位于脊柱区,第1胸椎棘突下凹陷中,后正中线上。

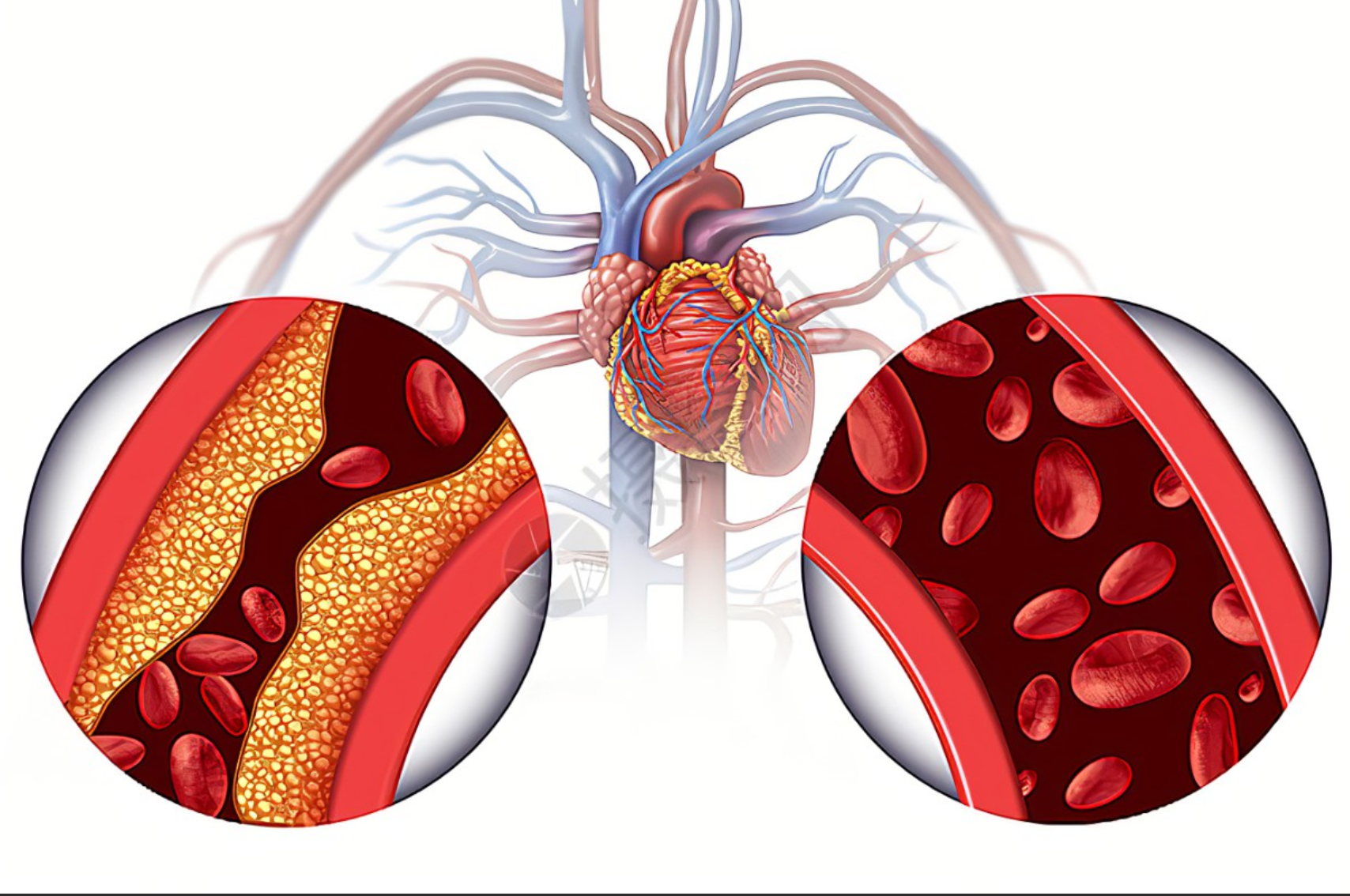

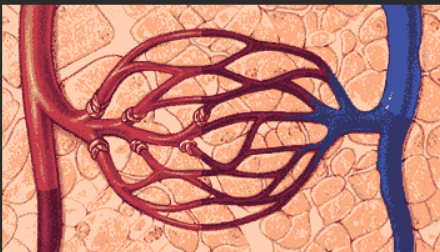

解剖定位:在腰背筋膜、棘上韧带及棘间韧带中。有第1肋间动脉后支和棘间皮下静脉丛。布有第1胸神经后支的内侧支。深部为脊髓。

主治病证

1、热病、疟疾、恶寒发热、咳嗽、气喘等外感病证。

2、骨蒸潮热。

3、癫狂。

4、脊强。

腧穴操作

仰卧或俯卧,先取大椎穴,从大椎穴向下摸一个棘突,当棘突下凹陷中取穴。向上斜刺0.5-1寸。艾柱灸3-5壮,或艾条灸5-10分钟。

临床运用

现代常用于治疗肺结核、间歇热、癫痫、精神分裂症、神经衰弱、头痛眩晕、小儿麻痹后遗症、经闭、荨麻疹等。

现代研究

现代研究,针刺陶道穴可使嗜酸性白细数增高。

常用配伍

1、配神堂穴、风池穴治洒淅寒热。

2、配大椎穴、肺俞穴、心俞穴、肝俞穴、膏肓穴等治背痛。

3、配大椎穴、后溪穴治疟疾。

4、配命门穴、膀胱俞穴、上管穴、曲差穴等治汗不出。

5、配身柱穴、肺俞穴、膏肓穴治五劳七伤。

6、配天柱穴、昆仑穴治目眩。

腧穴附注

本穴为督脉、足太阳之会。

古籍摘要

1、《类经图翼》:“善退骨蒸之热。”

2、《针灸甲乙经》:“头重目瞑,凄厥寒热,汗不出。”

3、《针灸甲乙经》:“在项大椎节下间。”