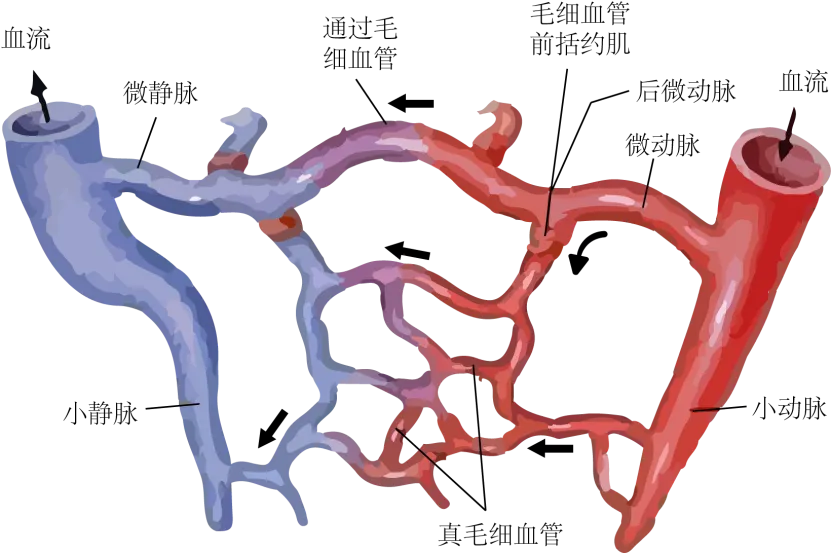

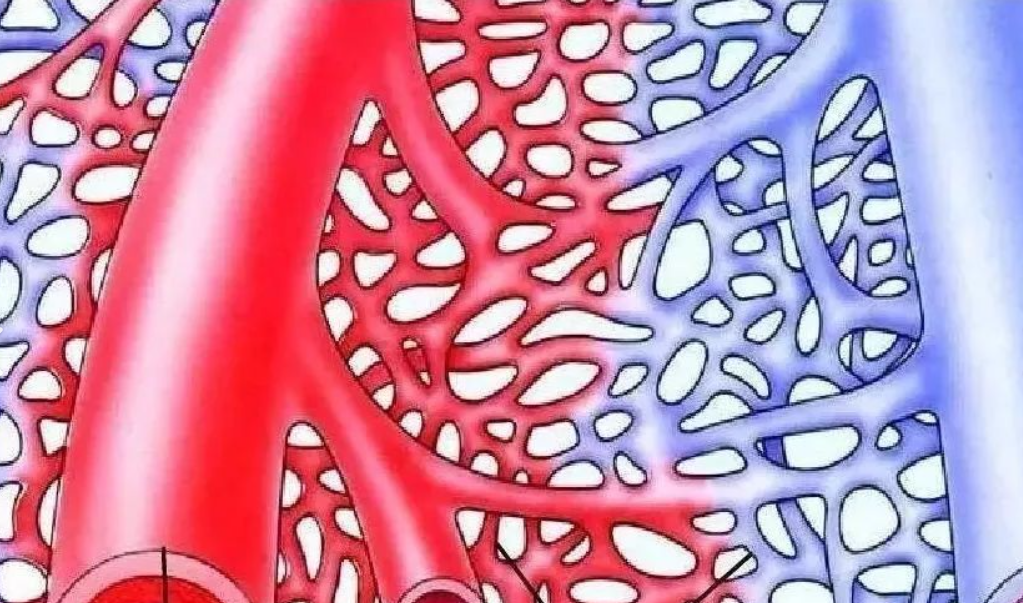

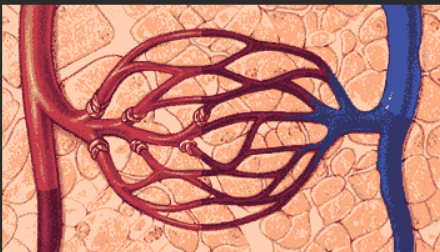

微循环是指血液在毛细血管、淋巴管等微小血管系统中的流动,它对人体的健康至关重要。从中医的角度来看,微循环的畅通与否直接关系到气血的运行,是“通则不痛,痛则不通”的体现。本文将从足底热成像微循环、视网膜微循环、淋巴微循环、微血管通透性、甲襞微循环等方面,结合中医理论,探讨微循环保健与慢病防控的关联。

足底热成像技术可以直观地反映出足部微循环的状况。中医认为,足部是人体的“第二心脏”,足底热成像的异常往往预示着全身微循环的障碍。老年人由于气血渐衰,微循环功能下降,足底热成像常显示出温度分布不均,这与中医理论中的“阳虚”、“血瘀”等症状相吻合。

视网膜微循环的观察是评估全身微循环状态的重要窗口。中医通过脉诊等手段,可以感知体内气血的盛衰,而视网膜微循环的变化往往是全身微循环异常的先兆。例如,视网膜血管的痉挛或扩张,可能与中医所说的“肝阳上亢”或“肝血不足”相关联。

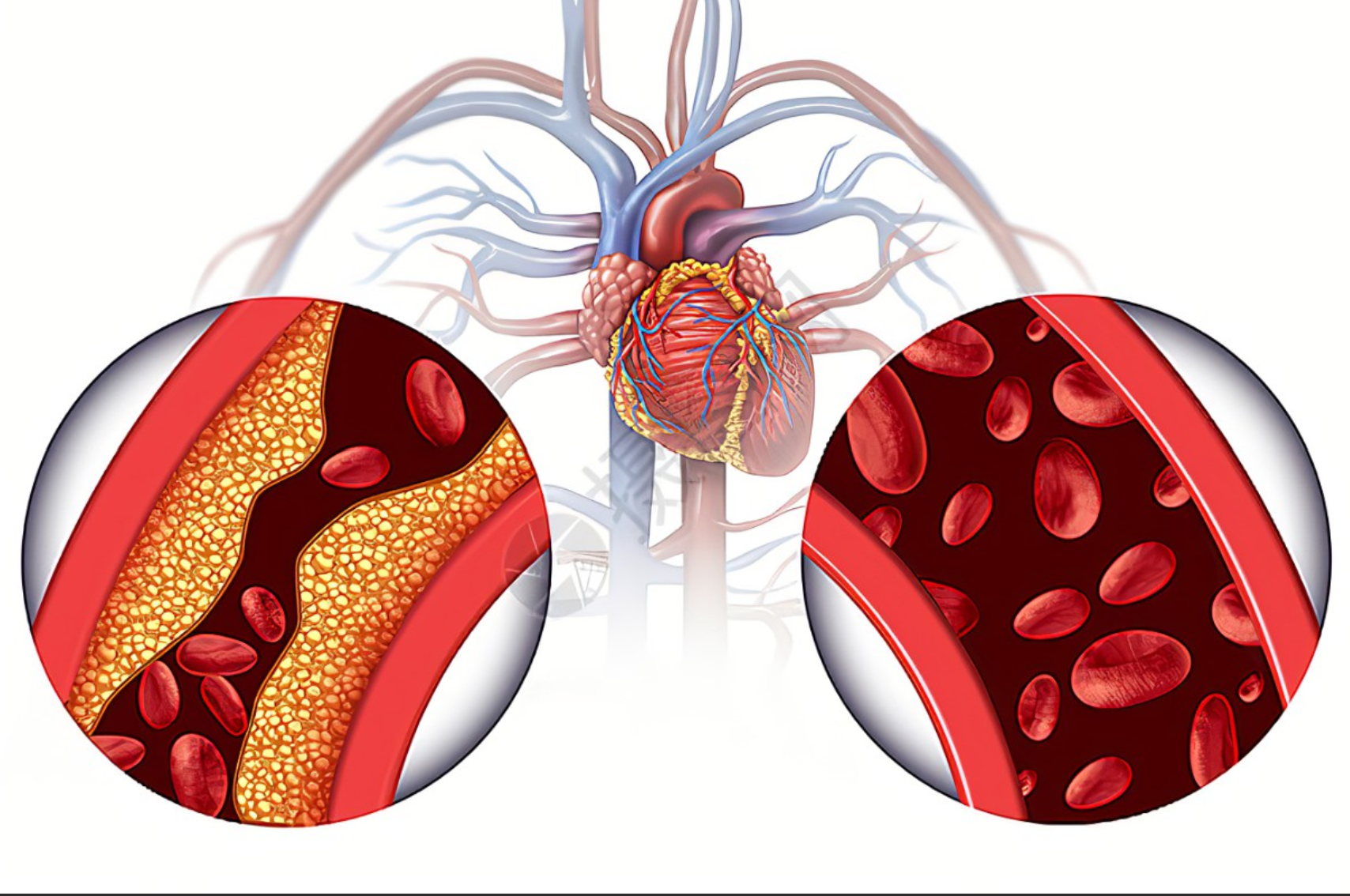

淋巴微循环和微血管通透性的异常,常常导致体内废物和毒素的堆积,这与中医的“痰湿”、“瘀血”等病理状态相符合。中医通过调理脾胃、活血化瘀的方法,可以改善淋巴微循环和微血管通透性,从而促进体内的新陈代谢。

甲襞微循环的观察,可以反映出末梢循环的状况。老年人由于血管硬化、弹性下降,甲襞微循环常表现为血流缓慢、血管迂曲。中医通过补气养血、温经通络的治疗,可以改善甲襞微循环,缓解四肢寒冷、麻木等症状。

总之,微循环保健是慢病防控的重要环节。中医通过脉诊、营养补充等手段,结合现代微循环检测技术,可以为老年人提供更为精准的养生指导。保持良好的微循环状态,不仅可以维护皮肤健康,更能促进全身各系统的功能协调,延缓衰老,预防慢病的发生。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END